《唐山》系列

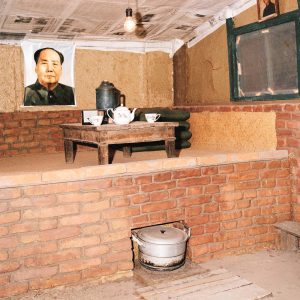

2023年3月底,我与研究生室友们一同前往河北省唐山市游览。家住当地的室友告诉我们,如今风景如画的南湖公园,曾经是一片矿区。当年地震发生后,许多遇难者的遗体被集中安葬在这片区域之下。地震过后,人们将废墟运至此地,堆积成山。此刻,眼前的湖光山色似乎蒙上了一层沉重的历史感,风景的美感在记忆的重量下变得复杂而深沉。站在山坡上,远远望去,远处数不尽的成排的灯柱如同挺拔的卫士,巍然矗立,在夜色中变幻着红、紫、蓝等刺目的色彩,仿佛无数双眼睛穿透黑暗注视着这片土地。湖面因风起浪,在暮色中泛着诡异的紫光;周围的树林被地面的灯光映照,灯光在树干上明暗交替闪烁,那节奏像极了大地的呼吸。那一夜的南湖公园,不再只是单纯的风景,它成了我与唐山历史之间对话的桥梁,脚下这片土地,仿佛蕴藏着无数过往的故事与声音。在唐山地震博物馆和地震遗址纪念公园参观时,我感受到一种难以言喻的凝重与震颤。生命的渺小与脆弱在此刻变得触手可及,而这座城市所承受的创痛也化作沉默的诉说。那些铭刻着无数生命逝去的纪念墙,每一次凝视都令人心生敬畏与悲恸。

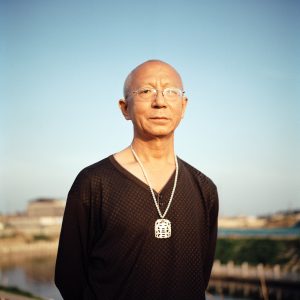

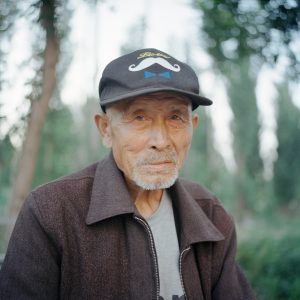

而在开始拍摄的前一年,唐山就因烧烤店的暴力事件引发全民震动。当该事件的监控视频引发海啸般共情时,历史正以微妙方式重访这座城市。1976年的破碎见证人类在自然暴力前的渺小,2022年的裂痕丈量着法治社会抵御人性之恶的艰难刻度。那座曾经象征荣光的“全国文明城市”雕塑,至今仍孤零零地伫立在火车站广场上。怀着对历史与现状的复杂情绪,我选择用禄来双反相机呈现我对唐山的观察与感悟,进行了为期一年的拍摄。通过禄来双反相机独特的质感和视角,我试图捕捉这座城市独特的时代印记。随着探索的深入,我对唐山的理解愈发复杂而立体。

我登上大城山,俯瞰唐山,高楼林立,一副“崭新”的城市面貌展现在眼前。山顶的无头菩萨像,在烈日逆光中显得苍凉而炙热。在凤山上,我看到锁在山洞中的神像,那些被遗落的宗教符号,无人问津却默默地守望着这片土地。从山顶远眺,矿山的巨大缺口宛如大地的伤疤,昭示着未愈合的过往。唐山市开平区陡河水库附近的废弃矿山上,散落的动物骨骸与建筑废墟仿佛是大自然的无声控诉,也是对这座城市现状的隐喻:一个从地震废墟中重生的城市,如今正面临着经济转型的重重挑战。作为曾经的"钢铁之城",唐山在环保政策推进和经济结构调整中逐渐改变着自己的面貌。在唐山遵化市的一家热轧钢厂,巨大的冷却塔和厂房外墙上,绘制了许多精美的“绿水青山”风景画,环保符号在此成为工业的遮羞布。历史与现实交织,那些符号般的记忆编织出我对这座城市独特的印象。当下的唐山正经历着产业转型的阵痛,在经济与文化的失衡中寻找新的出路。这座现代城市的迷茫与希望、坚韧与挣扎,正是我想要通过摄影呈现和探讨的议题。